2019年6月30日日曜日

"Only Ideas" Rory Adams

Only Ideas (Rory Adams, 2018)

Rory Adamsのマジック創作法本。

手の平サイズの本。主張自体はまあ、ふつうの範疇ですけれども、実際に100のアイディア例をあげるという実に力強い方法で説得力を後押ししているのが本書の特徴。巻末のURLにアクセスするとさらに20のアイディアをシェアしてくれるので、実例数は実に120。

著者Rory Adamsは22才と大変若いんですが、Dynamoのトリック作ったりされてる方だそうです。映像作品集も出してる。それを見ると分かりますが、日用品の単発系マジックが多いタイプのクリエイターです。創作法自体は汎用性がありますが、実例がやはり日用品よりなので、そちら方面の手品が好きな人にはより有益でしょう。

本の内容はハウツー本的というか、連続した文章ではなくて、各ページ主題と短文がばんばんと配置してある感じ。意図的な白紙ページとか、主題だけを書いたページなんかもある。そのため読むのは楽で、また楽しいですが、再読するときにはちょっと困ります。

日用品系のクリエイターであったり、こういった本を一度も読んだことがない人、洋書に不慣れな人には向いていますが、まとまりに欠けるところがあり、個人的にはHector Chadwickの冊子などのほうがお薦め。

2019年5月30日木曜日

"Giacomo Bertini's System for Amazement" Stephen Minch

Giacomo Bertini's System for Amazement (Stephen Minch, 2019)

Giacomoの単行本が出ました! やった!

独自の技法で界隈をどよめかせたGiacomo Bertini。私はちょうど直撃ぐらいの世代で、氏の手順を初めて見たときはそれはもう驚きました。それから10年近く経って、とうとうHermeticから書籍が発売されました。収録作品自体はすでに冊子やDVDで発表されているものがほとんどらしいのですが、実は私はそれらを所有していないので比較はできません。

本書は技法の章と手順の章の2部構成。技法に関しては実演DVDも付いています。

技法は大きく2系統。例の小指を使ったコインのトランスファー各種と、エッジグリップからのプロダクションです。非常に曲芸的なことをしている印象があったのですが、丁寧な解説を追うと意外にもメカニカルで、一部手の相性がありそうなものを除けば、やればやったとおりにコインが動いて気持ちがよい。Geoff Lattaの言う”engineered move”であるように感じました。なるほど、これなら割とできるんでは、と思って次の章に入ると軽く絶望します。しました。

手順の章では、先の技法がとんでもない頻度とスピードで、手の左右を問わずに使われまくります。また手順は、コインズアクロスやマトリックスといったスタンダードなものから、ポータブルホールや磁化するコインといった面白い演出のものまで色々ありますが、どれも先の章の技法が相当できなけりゃ話にならないし、代用の方法もまずない。ハンドリングの癖が非常に強いので、一部だけ借用するのも難しいでしょう。

そう、Giacomoの技法は非常に癖が強い。それはまあ、あれだけセンセーションを巻き起こしながらも、ほとんどフォロワーらしい人がいないことからも知れましょう。効果は意表を突いたものですが、付随する動作による制限が非常に大きく、ネタ技法になっててもおかしくなかった。

しかし、Giacomoはそれを武器にした。そのために手順を演じるシチュエーションを限定し、全体のハンドリングをこの技法たちのために組み替え、いろいろな既存の技法や理論を捨て去った。そういうことが本書からは読み取れます。いやまあ、長いことひとりでコインマジックしてたそうなので、あくまで結果的にそうなったのかもしれないですが。

本書の技法や手順がそのまま役に立つ人はあまり多くないでしょうが、そういった、オリジナルの手順や体系を構築するという面からすると類い希な一冊です。

また補足しておくとエッジグリップ関係の技法と手順はあまり癖がなく、特に2作品収録されているシリンダー・アンド・コインなんかはかなり面白いかと思います。それからクラシックパームの解説は非常によかったです。自然でフラッシュしないクラシックパームが解説されています。

Labels:

Hermetic Press,

書評

2019年4月26日金曜日

"Coinucopia" Al Schneider

Coinucopia (Al Schneider, 2013)

Al SchneiderはAmazonで冊子を色々出しているのですが、その内の1冊。これは標題のトリックのみを解説しているワントリック冊子です。

もともと同じCoinucopiaというタイトルで、Paul Sponaugleという人が手順を発表しているそうで、その改案と言うことのようです。

現象としては、パースフレームからワンダラーが出てきて、それを握ると2枚に。反対の手に渡して握ると3枚に。また反対の手に渡して握ると4枚に……。といった感じで最終的に8枚ものワンダラーになるというもの。あやしい動きがないことと、毎回手を開いて見せられるのが特徴。

とはいえ、手法も解説も直接的でシンプルなため、読んだだけではあまり面白みを感じられなかったです。ワントリックのリリースだと、やはり手順そのものの善し悪しとは別に、新奇性や理論など何かウリがあって欲しいもの。作品集の中の1作品としてならまったく悪くないトリックですが、これ単体でとなるとちょっと。

また先例との差もあんまり明確でない。Paul Sponaugleはクラシックパームを使っていて、Schneiderはそれが不得手だったと言っていますが、仮にパームポジションを変えただけだったとしたら、それは改案と言うよりパーソナライズですし、単品で出すのはどうなのか。さすがにそれだけってことはないと思うのですが、であれば改案ポイントが分かるように書いて欲しかったなあ。

あれよあれよと8枚のワンダラーが出てくるのは壮観でなかなか景気がよいですが、何かのついでに買うならともかく、これ単体ではあんまりおすすめしない。あとこれで40ページはどうなんだ。10ページくらいで解説できたのでは。まあ$7とお安いので、それはいいですが。

"Al Schneider on Coins" Al Schneider

Al Schneider on Coins (Al Schneider, 1975-2012)

Al Schneider初期の代表作。

Al Schneiderは謎の人物だ。Matrixの作者として名前は広く知られているものの、他の手順や技法、あるいは弟子筋の人やフォロワーというかたちでその名を見ることがほとんど無い。間違いなく巨匠ではあるものの、奇術界の中でその存在は奇妙に浮いている。

私自身、Al Schneiderに対して漠然とした好感は抱いていたものの、氏の作品について詳しくは知りませんでした。そこで今更ですが本書を買い、読みました。非常によい本であると思ったと同時に、氏がかくも孤高の人であることも腑に落ちました。

本書は2012年版、120ページの小冊子。初版は1975年だが、2004年に電書版が出て、そのときの追加コメントが載っています。薄い冊子であるものの、理論から技法、多くの手順(オーディナリからコイン・ボックス、ガフまで)と、内容は充実しています。章題は以下の通り。

1: SIX PROPERTIES OF DECEPTION(欺しのための6つの要素)

2: VANISHES(消失技法)

3: MISCELLANEOUS MOVES(その他の技法)

4: COINS ACROSS(コインズアクロス)

5: COINS THROUGH THE TABLE(コインズスルーザテーブル)

6: BOX ROUTINES(コインボックスの手順)

7: HANK BITS(ハンカチの手順)

8: HEAVY MANIPULATION(込み入った手順)

本書を読むと、Schneiderが異常なほど『自然さ』にこだわった人であるということが分かってきます。たとえば、フレンチドロップは動きとしては不自然ながら、視覚的な説得力があります。あのような持ち方、取り方はしないけれど、それを補うだけの視覚的な説得力があるため有用な技法です。リテンション・バニッシュなんかもその系統でしょう。しかしSchneiderはそういった説得力とトレードオフの不自然さすら許さない。氏が使うバニッシュは『コインを持っている手を返して、反対の手にコインを渡す(ふりをする)』というもので、実質的にはこれしか使わない。

Schneiderにフォロワーが居ないのもむべなるかな。

Schneider流の『自然な技法』は非常に難しい。先ほど言及したフレンチドロップやリテンション・バニッシュには視覚的な補助・強調がありますが、それ無しで説得力のあるフェイクパスを行うには相当な技量が必要です。幸い私たちはSchneiderの動画を見ることができ、氏のフェイクパスの尋常では無い説得力を見ることができますが、1975年に本書を読んでも、このレベルを想定することはむずかしいでしょう。

しかしそれらを踏まえた上で、本書はすごい。1975年の時点でこのやりすぎな『自然さ』を体現し、貫き、いくつもの手順を提供している。また氏のGaff Coinの取り扱いも注目に値すると思います。ともすれば変な音が鳴ってしまうGaff Coinを、この『自然さ』に取り憑かれた男がどう料理しているかは、本書を買って確かめてください。コインボックスとの組み合わせも非常に面白いです。

非常におもしろかった。氏があまり話題に上がらない理由がよく分かった一方で、1975年の段階からこれほどの構築をしていることは、ただただ驚嘆です。氏のフェイクパスの説得力を動画などで知っており、またケレン味や手品的面白みのない手順でも構わないという前提の上でなら、非常におすすめです。ルービンシュタインやロスに対する苦言が入っていたりして、それも面白い。

ただし氏の代表作であるMatrixは入っていません。あと表紙の写真でやっている技法は出てきません。謎。ちょっと解説が間違っていたり、あと写真の解像度が酷かったりなどする。

2019年3月31日日曜日

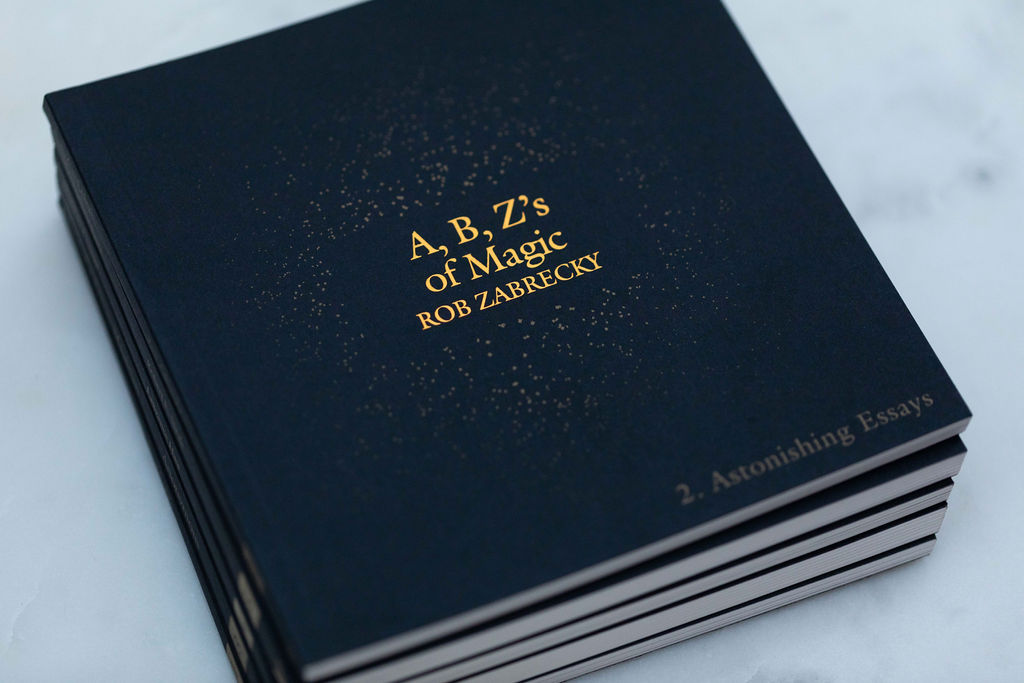

"The A,B,Z's of Magic" Rob Zabrecky

The A,B,Z's of Magic (Rob Zabrecky, 2018)

Astonishing EssaysはVanishing Incの新企画で、全十巻を予定しているショートエッセイ冊子シリーズ。その第一回配本のうちの一冊がこれ、Rob ZabreckyのA,B,Z's of Magicです。65頁。

世には色々なマジックの演技論、創作論の本がありますが、本書はどちらかといえばプロ向けの内容。ショーやアクトを作る人向けの内容です。2016年にAcademy of Magical ArtsのBest Lecture賞を取ったThe Alphabet Talkというレクチャーを改めて冊子化したもの、らしいです。

解説のスタイルがちょっと面白く、アルファベットの26文字に沿って、それぞれトピックを立てて順に語っていきます。たとえばA=Acting、B=Balance、C=Collaborationといった具合に。このため本全体としてはやや流れが分断されていますが、短いエッセイの集合であるので読みやすいです。

手順そのものの解説はないですが、2つほど実際の手順のスクリプトも載っており、簡潔ながら幅広い話題をカバーしていてよい本でした。ただ目次を見る限り、このまえ日本語で出たノート、インターセクションと割に被っていそうで、あえて買う必要はないかもだ……。

2019年2月27日水曜日

"Out of Sight" Mr. E. OZO

Out of Sight (Mr. E. OZO, 1993)

比較的レアなノートですが、東京堂のとある本が無断で解説しているので日本では割に知られているかもしれません。私が購入したのは2004の第2版。初版との差違はわかりませんが、「第二版の前書き」が加えられているのと、あと末尾の2トリックは(second take)とついているので、ひょっとしたら追加の内容なのかも。

著者のMr. E. OZOというのは、まあその、Jerry Sadowitzのことのようです。よって紙面も例によって例のごとくのラフな手書き。また当然ながら限定リリースで、e-bayなどで買うしかないと思います。

このノートでは、ある原理を使った12のトリックが解説されています。この原理を使うと、演者が途中から遠くへ離れたり、両手を観客に触れたりしていても(つまりカードに触れない)、観客が押さえているカードが消えたり、別のカードに変わったり、消えて観客のポケットから出てきたり、といった現象が達成できます。

原理自体はSadowitzのオリジナルではありませんが、これをクロースアップのカードに応用し、しっかりした手順を複数作ってまとめたのは本書が初ではないかと思います。一方で、原理の孕む根本的な問題は手つかずであり、観客の扱いが難しいですし、間延びしがちですし、対一人でしか成立しません。さらに素材をカードにしたことで、現象がかなり弱くなっています。しかし他の手法では達成困難な現象であり、またなによりも、やっていてとても『楽しい』原理です。

12のトリックは、消失&移動、交換、アセンブリ(?)、説明が難しいですが「打ち消し」とでも言うべきものなど。いくつかは単なる演出バリエーションだったりします。ベストはやはり、某本で無断解説されている消失トリック"Out of sight(Second take)"で、そういう意味では本書を買っても大きな利益はないかもしれません。しかし現象や出来・不出来のまちまちな手順を読んでいるうちに、この原理に対するSadowitzの熱狂・苦闘・興奮が、紙面を通して伝わってくるかのように感じられます。

ノートというのはやはりこうあって欲しいですね。

また、Sadowitzは対マジシャンの目線があまりないのか、これだけ面白い原理や現象を展開していながら、肝心のカードのハンドリングはターンノーバー・パスやダブルリフトなどかなり直接的で、そのまま演じるにはちょっと抵抗があります。サトルティ系や錯覚系のアプローチをうまく適用できれば、まだまだ面白くなるのでは……? また氏が言っているように、他素材への発展も探る価値がありそうです。そういう意味でもよいノートです。

ひとつ残念なのは、知ってしまうとどうしても大いに効果が減じる原理なので、読む前に体験したかったということでしょうか。

2019年1月26日土曜日

"Coercion" Seamus Maguire

Coercion (Seamus Maguire, 2016)

Spectator as Mind Reader(観客が読心術をする)というプロットのためのある技術と、それを使った手順例。

ステージのメンタルマジックなんかでは、「あたかも観客が演者の心を読んだように見える」という趣向はそこそこ有りますけれども、それはよくて即席の共謀(Instant Stooge)とか現象の二面性(Dual Reality)によるものです。本書の狙いはもっと進んでいて、観客自身もほんとうに演者の心を読んだかのように『感じる』というものです。だから一対一でも成立する。

Essay:Spectator as Mind Reader

The Coercion Technique

The Pushy Book Test

Hands Free in France

Three Avenues

色々有りますけれども、どれも同じ原理(Coercion)を使っており、「選択の自由さ」と「誘導」の兼ね合いが違うだけです。フリーチョイスであるほど誘導が不要で、フォースに近いほど誘導が露骨。

なるほどなと思わなくはないですし、エッセイでの「観客が心を読んだとして、ではメンタリストの立場とは?」みたいな考察は面白かったのですが、肝心の手法はいまいち。というかいくらなんでも誘導が露骨すぎるように感じます。そういう意味では誘導の少ない基礎手順がいちばんよい。

またもう一つ欠点があって、そのまま日本語でやるのはちょっと難しいです。もっと別のもの(色とか触感とか)を「要素」として扱えばいける……と思う。全体として、あんまり面白くなかったかな。手法もそうですが、内容の掘り下げ具合や、本としての書きぶりが。

リアルなメンタリズムをしたい、観客に思考を読ませたい、というのであればひとつの手ですし、とっかかりとしてはお薦めです。上述の様にすれば言語依存もなくなると思う。確かにうまくいったとき観客に与えるセンセーションは、他の手法・現象では達成不可能な無二のものでしょう。

2018年12月28日金曜日

"prevaricator" Patrick G. Redford

prevaricator (Patrick G. Redford, 2005)

Patrick RedfordによるノーギミックのWhich Hand(の亜種)。

記事を書きかけてずっと放置してたのですが、UnVeilを読んで良い機会だったので発掘しました。

Redfordはメンタルがメインの人ですけれども、普通のカードもやってるしコインもやってる、何ならマンガも描いてるらしい、割と手広い人です。で、当たりはずれがけっこうあるんですけれども、これは非常に賢い大当たり手順。

2人の観客にコインを渡し、演者から見えないようどちらかに握って貰う。また嘘吐き/正直の役割のうち、どちらがどちらを担うかも秘かに取り決めて貰う。で、演者は尋ねます。

「コインを持っているのはあなたですか?」

答えは必ず

「はい」

「はい」

か

「いいえ」

「いいえ」

のどちらかです。

しかしこれで、演者は誰がコインを持っているのか見抜いてしまう。

実をいうと、ここには所謂『タネ』がない。文字通りに「嘘を見抜く」のです。と言ってもこう、目を合わせる合わせないとか、返答が遅れる遅れないとか、そういうのではない。もっと信頼性が高く、もっと盲点を突いた手法です。

こういう手法は敬遠する人は多いかと思いますし、僕もどちらかといえばそうです。でもprevaricatorは確実性は高めで、あまり大仰でもないので、心理的な手法への入門にはちょうどよいのでは。この原理は他にもいろいろ拡張できそうでもあり、知っていて損はないと思います。なにより単純に面白い。できのいい推理小説を読んだような気分になります。1トリックに対しては少々お高いですが。

後年、同タイトルのDVDが出ました。なんと対人練習のための練習モード付き。またそうそうたるメンツによる寄稿作品を集めたe-bookも付いていた模様。いまはほとんどどこも品切れですね。買っておけばよかった。

2018年12月25日火曜日

"UnVeil Part I" Manos Kartsakis

UnVeil Part I (Manos Kartsakis, 2018)

メンタリズム手順5作品を収めた小ぶりのハードカバー90頁。

このまえV2という本を買いまして、それが面白かったので著者Manosの他の作品も買いました。ただ収録作が5つで、うち3つはどうもV2で解説している手順のバリエーションっぽい、ということもあってそんなに期待はしていませんでした。

が、これが非常に面白かった。

Brick Opener

V2収録のVice Versaのアレンジ版で、Which Handのかわりにコイントスを使用。コイントス・コントロールの手法は誰でも思いつきそうなものだが、用いる文脈のお陰で成立している。それ以外は基本的にVece Versaと同じ。

Drawing a Blank

4枚の名刺サイズのカードのうち1枚に、観客が親しい人の名前を書いて、他3枚と混ぜる。この状態から観客自身が名前の書かれた名刺を当ててしまう。さらに演者は、観客がその名刺を押さえている状態のまま、書かれた名前を読み取ってしまう。

とても巧みに構成されており、演者は名前の書かれたカードに一切触っていないように見える。道具立てと現象からおよそ想像できる通りの手法なので、マニアをだませるかまでは微妙だけれど、こういった手法につきものの瑕疵を、ささやかな演出上の工夫でカバーしていてそこも見事。

Real Which Hand

Which Handは言ってしまえば1/2の確率なので、本当にこれに勝てる能力があるのだと示すには、複数回繰り返すしかありません。しかし十分に演出がなされれれば、あるいは別の要素が組み合わされれば、勝つのは1回だけでも十分になります。

なじみ深いところで、じゃんけんを思い浮かべればいいでしょうか。演者が観客をステージに呼び、単に一度じゃんけんに勝っても、なんだかなぁという感じです。だから5回勝負と宣言してから全勝するとか、あるいは「いまから僕はグーを出すけれど君はどうします?」などと揺さぶりを掛け、考える時間を適度に与えてから勝つとか、さらに『お互いどの手になるか』が予言されているとか、そういうかたちにする必要がある。

この方法は後者の、1回だけのパターンのものです。

観客がコインを好きな方の手に(演者から見えないように後ろ手で)握り、コインを入れ替えるチャンスが与えられ、さらに自由意志を念押しされたうえで一方の手を前に出す。その手が開かれるよりも前に予言が読まれ――――結果が当たっている。

余計な指示はない。恣意的な制限もない。変な質問もしない。それでも現実世界で成立する。信じられないがほんとうなのだ。この類の手順で究極と言ってもいいと思う。これ1作でこの本以上の価値があります。

ACAANやOpen Predictionでは理想の(そしてあり得ない)手順を探し求めることを、Holy Grailと言って聖杯探求に例えたりしますけれども、まさか、まさか本当に聖杯が見つかる場合があるとは思っていなかった。個人的にそれほどの衝撃です。できればV2も読んでから読んで欲しい。

著者はDerren Brownからの影響を、Brownへの憧れを、随所で書いていますが、この手順もまさにBrownがやりそうで、逆に言うとDerren的なパーソナリティじゃないと演じられないかも。

ProMetheus

こちらは対2人のWhich Hand。V2のVerbalist 2.0の改案というか、ステージ向きにアレンジしたもの。コインが隠されている手だけでなく、2人がそれぞれ思い浮かべている物を当て、さらに視覚的なクライマックス付き。

どうにも盛り込みすぎている感じで。個人的には元の手順の方が好きですけれども、確かにステージ上で4つの手から1つを当てても地味で、こういう拡張方法があるのかと感心しました。またこのクライマックスの作り方は、平易な流れから非常に特異な視覚的要素を作り出せる面白いものです。

Essay: Prop-less or More?

メンタリズム手順をよりオーガニックに見せるにはどうすればいいのか。単に「道具無し」にしたらオーガニックなのか。という問題について、理想の現象に対して現実の手順が持つ『妥協』の度合いから読み解く。やや難しいですが、自作を例に出し、実際の手順構築にどう役立てるかを含めて示してくれます。

私がこの人の手順に感じていた良さ、演出の自然な面白さが、こういったところに根ざしていたのかと。

Invisible Die

見えないサイコロを使ったステージ手順。様々な要素や工夫があって面白いのですけれど、現象としては1/6のフリーコールが予言されている、というだけのことなので、それに対してはやや盛り込みすぎに感じました。

というわけで素晴らしく面白い本でした。エッセイでも触れられている通り、可能な限り『理想の現象』に近づける努力をしており、しかもかなり高いレベルでそれを達成しています。すっかりファンになりました。ステージ物はちょっと盛り過ぎの感もあるけども。

終わってみれば、V2の4つのプロットのうち、3つは本書UnVeilでカバーされており、かつ本書の方が内容が多いので、だからまあ、V2は読まなくてもいいと言えばいい。しかしクロースからステージへの変化に対して、手順をどうアレンジするかという点だけでも十分に面白いですし、なによりWhich Handというプロットの難しさを感じ、『理想の現象』を目指すManosの苦闘を僅かなりとも追体験するためにも、是非V2から読んで欲しいです。ともかく私はこの順番で読んでたいへん幸福です。

2018年12月21日金曜日

"Rainman" Vincent Hedan

Rainman (Vincent Hedan, 2018)

2008年にフランスのコンベンションでHedanに1位もたらし、また彼をFFFFに連れて行くことになった手順Rainmanを限定公開。前身となった手順や、同テーマの手順も含めて4手順を収録。

どれも記憶術のデモンストレーション手順。限定本なのでどこまで書くか迷いましたが、ご本人が演技動画をフルで公開しているので、まあその範囲であればいいでしょう。

Before the Rain

Rainmanの前準備として、元になった手順を解説。記憶術デモンストレーションの定番現象(MoeのMove a Cardなど)をシャッフルしたデックで行う。基礎となっている原理はかなり古いもので、どうやら最近Tamariz(かその周辺)が発掘・再評価した模様。ここでの使い方はかなり単純で直接的であり、手順の使い勝手はいいものの、そういう意味ではいまひとつです。とはいえ、それはたまたま最近、別のところでこの原理を読む機会があったからで、2008年ごろに見てたら騙されたかもですが。

Rainman

赤青ふたつのデックをシャッフルし、104枚のデックで行う記憶術のデモンストレーション。この2デック混ぜる趣向が素晴らしくて、面白いし、記憶術デモとしてもよりリアリティが増す。前半はBefore the rainとほぼ同じ3現象、後半はさらに発展的な3現象の、全6段からなる手順。

普通のデックでもできなくはないのですが、104枚ならではのサトルティが利いていて、手法を上手くカバーしている。またHedanは地味な手順が多いのですが、コンテスト用という事もあってかクライマックスはビジュアルさも意識しており面白いです。

After the train

Rainmanのある要素をさらに発展させた単品現象。これは面白いし、研究の余地もありそう。本書で一番好きですが、多くは書きません。

Triple Rainman

上3作とは違った原理を使う記憶術デモンストレーション。普通のデックでもできるけれどもJermayのMarksman Deckを使うと簡単。これはなんかいまひとつでした。

Hedan氏の別の本Your mind is my playgroundも読みかけて放置しているのですが、氏はどうにも地味というか、典型的なメンタル手順が多い。演者が先にカードを言い、それから観客に確認してもらう――つまり、「あなたのカードはハートの3ですね。あってますか?」「はい」で終わるようなパターン。本書の手順もほとんどがそうで、どうにもクライマックスが弱いです。とはいえリアル寄りのメンタル手順なら、このスタイルもいいのかも知れません。

その点、Rainmanはちゃんと派手目なオチがあり、After the trainは現象こそ地味だけど出オチ感のあるインパクト十分な画が提供されてよいです。またRainmanはコンテスト手順であるためか、失敗時の軌道修正であるとか、終了後の再セットアップであるとかが、かなり細かく考えられ、道具立てに組み込まれておりそれも勉強になりました。コンテスト手順を読む事なんてあまりありませんからねー。

ずばぬけた秘密が隠されている、とは思いませんでしたし、無理して手に入れるほどでもないかと思いますが、総じて面白い一冊でした。

登録:

投稿 (Atom)